○網走地区消防組合消防団員の服制に関する規則

昭和47年8月22日

規則第12号

消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定により、網走地区消防組合消防団員の服制を別表のとおり定める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

付則(昭和51年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

付則(平成元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

消防団員服制 | ||||

品種 | 区分 | 摘要 | ||

制帽 | 地質 | 黒色の毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 | ||

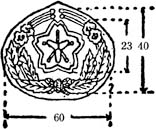

き章 | 金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱擁する。 地台は地質と同様とする。 形状及び寸法は、次のとおりとする。 | |||

製式 | 円形とし、黒色革製の前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章をつけた径12ミリメートルの金色ボタン各1個でとめる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||

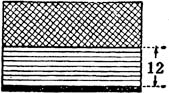

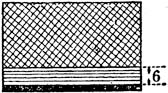

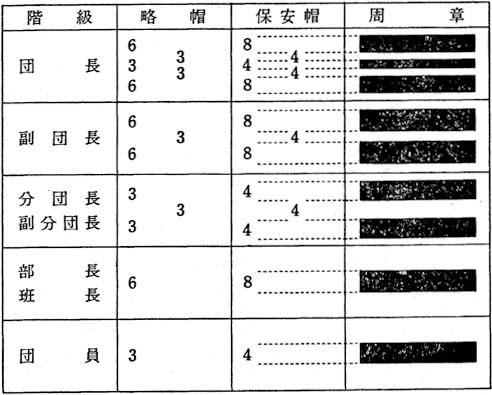

周章 | 帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの黒色ななこべりをつける。 副分団長以上の場合には、平しま織金線をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||

盛夏帽 | 地質 | 灰色の合成繊維の織物 | ||

き章 | 制帽と同様とする。 台地は地質と同様とする。 | |||

製式 | 円形とし、地質と類似色の革製の前ひさし及びあごひもをつける。 あごひも両端は、帽の両側において消防団き章をつけた径12ミリメートルの金色ボタン各1個でとめる。天井の両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。腰は藤づるあみとし、すべり革には所要の通風口をつける。天井の内側には、汚損よけをつける。形状及び寸法は、制帽と同様とする。 | |||

周章 | 帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの地質と類似色のななこべりをつける。 副分団長以上の場合には、平しま織金線をつける。 形状及び寸法は、制帽と同様とする。 | |||

活動帽 | 色又は地質 | 濃紺色の合成繊維の織物とする。 | ||

製式 | 前ひさしは、地質と同様とし、飾り刺しゅうをする。 形状は図のとおりとする。 | |||

き章 | 前面の中央に消防団き章を刺しゅうする。 | |||

制服 | 上衣 | 地質 | 制帽と同様とする。 | |

製式 | 襟 | 剣えりとする。 | ||

前面 | 消防団き章をつけた径20ミリメートルの金色ボタン3個を1行につける。 左胸部及び下部左右に各1個のポケットをつけ、下部左右のポケットにはふたをつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||

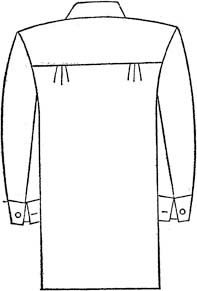

後面 | すその中央を裂く。 形状は、図のとおりとする。 | |||

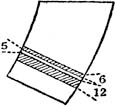

袖章 | 表半面に1条ないし3条の金色しま織線をまとう。 形状及び寸法は、次のとおりとする。 | |||

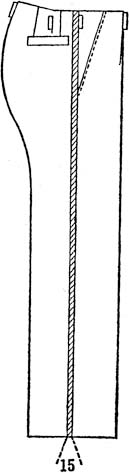

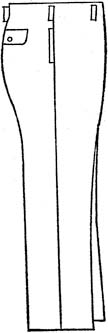

ズボン | 地質 | 制帽と同様とする。 | ||

製式 | 長ズボンとし、両側前方及び右側後方に各1個のポケットをつける。 両脇縫目に幅15ミリメートルの黒色ななこ織の側章をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||

盛夏服 | 上衣 | 地質 | 盛夏帽と同様とする。 | |

製式 | 襟 | 開襟(小開き式) | ||

前面 | ボタンは、径15ミリメートルの金色消防団き章1列4個とする。胸部左右にふたのあるポケット各1個をつけ、ふたは、径15ミリメートルの金色消防団き章のボタンでとめる。 形状は図のとおりとする。 | |||

袖 | 長袖カフスつきボタンどめとする。ボタンは、径15ミリメートルの金色消防団き章とする。 | |||

ズボン | 地質 | 上衣と同様とする。 | ||

製式 | 長ズボンとし、両腿部及び右後腰部に各1個のポケットをつける。 形状は図のとおりとする。 | |||

活動服 | 上衣 | 色又は地質 | 紺色の合成繊維の織物とし、えり裏及び胸部ポケットにオレンジ色を配色する。 | |

製式 | 台襟つきシャツカラーとし地質と類似のボタンを1行につける。 左右胸部にポケットを各1個つけ、ふたをマジックテープでとめる。 左右両肩に肩章をつける。形状は図のとおりとする。 | |||

ズボン | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | ||

製式 | 長ズボンとし、両側前方及び右側後方に各1個のポケットをつける。 形状は図のとおりとする。 | |||

靴 | 黒色革の短靴とする。 ただし、防火用は、銀色又は、黒色のゴム製長靴(踏抜き防止板をそう入する。)とする。 | |||

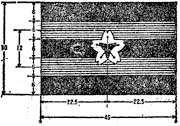

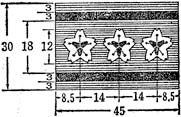

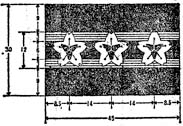

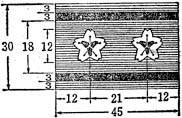

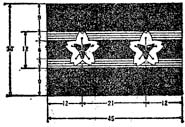

階級章 | 団長 | 長さ45ミリメートル、幅30ミリメートルの黒色の台地とし、上下両縁に3ミリメートルの金色平織線、中央に18ミリメートルの金色平織線及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつけ、冬服又は盛夏上衣の右胸部につける。 | ||

副団長 | 金色消防団き章2個をつける。他は右と同様とする。 | |||

分団長 | 幅6ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつける。他は右と同様とする。 | |||

副分団長 | 金色消防団き章2個をつける。他は右と同様とする。 | |||

部長 | 金色消防団き章1個をつける。他は右と同様とする。 | |||

班長 | 幅3ミリメートルの金色平織線2条及び径12ミリメートルの金色消防団き章3個をつける。他は右と同様とする。 | |||

団員 | 金色消防団き章2個をつける。他は右と同様とする。 | |||

形状及び寸法は、次のとおりとする。 | ||||

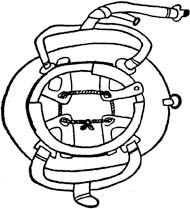

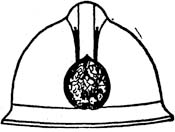

防火帽 | 保安帽 | 地質 | 銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質 | |

製式 | かぶと型とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置をつける。 前後部にひさしをつけ、あごひもは、合成繊維とする。 形状は、図のとおりとする。 | |||

き章 | 銀色金属製消防団章とする。台地は地質と同じものとする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||

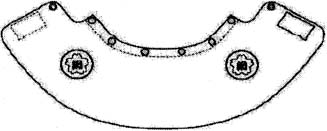

周章 | 帽の腰まわりに1条ないし3条の赤色の反射線をつける。 寸法は、図のとおりとする。 | |||

しころ | 色又は地質 | 濃紺色の耐熱性防水布とする。 | ||

製式 | 取り付け金具により保安帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。 しころ側面に各分団地区名のマークを付ける。 形状は、図のとおりとする。 | |||

防火衣 | 色又は地質 | 紺色系と蛍光黄色のアラミド繊維の難燃生地とする。 | ||

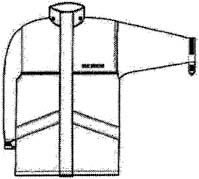

製式 | 中衣を設け、防水加工とする。折り襟とし、前合せにファスナー、マジックテープを付ける。肩部・腕廻り・袖廻り・胸廻りに反射テープを付ける。右胸部に雨蓋付きポケットを付け、腰部左右に雨蓋付きポケットを付ける。裾廻りに反射テープを付ける。後面に紺色で○○消防団と1行で表示する。形状は、図のとおりとする。 | |||

雨衣 | 上衣 | 色又は地質 | オレンジ色とする。 | |

製式 | 前面にファスナー、ボタンを付ける。 腰部ポケットは左右に各1個とし、雨蓋とマジックテープを付ける。後部に反射テープを付ける。袖口は半分ゴムとし半分ベルト式でマジックテープを付ける。 左胸と後面に銀色反射文字で○○消防団と1行で表示する。 形状は、図のとおりとする。 | |||

ズボン | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | ||

製式 | 長ズボンとし、左側に銀色反射文字で○○消防団と1行で表示する。 形状は、図のとおりとする。 | |||

備考

1 本表中金色金属を用いるものについては、同色の類似品をもってこれに代えることができる。

図 数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。

帽 | |||

| |||

あごひも留めボタン | き章 | ||

|

| ||

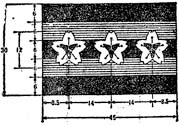

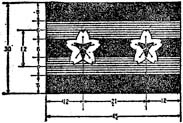

周章 | |||

団長、副団長 | 分団長、副分団長 | 部長、班長、団員 | |

|

|

| |

活動帽

冬服 | |

後面 | 前面 |

|

|

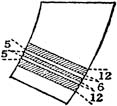

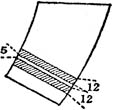

そで章 | |||

分団長、副分団長 |

| 団長 |

|

部長、班長、団員 |

| 副団長 |

|

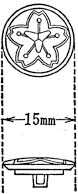

ボタン | ズボン | ||

|

| ||

盛夏衣 | |

上衣後面 | 上衣前面 |

|

|

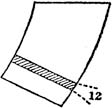

ボタン | ズボン |

|

|

部長 | 団長 |

|

|

班長 | 副団長 |

|

|

団員 | 分団長 |

|

|

副分団長 | |

| |

防火帽 保安帽 | |

裏面 | 正面 |

|

|

側面 | |

| |

き章 | |

| |

しころ | |

| |

略帽及び保安帽の階級周章

防火衣 | |

前面 | 後面 |

|

|

活動服 | |

前面 | 後面 |

|

|

ズボン | |

| |

雨衣 | ||

前面 | 後面 | ズボン |

|

|

|